« marcher sur les braises »

dernier jour.

Le feu est partout désormais.

Nous avons contenu ce feu durant des jours durant des nuits au cœur de cet espace étrange, vaste halle froide aux murs de béton usés, au plafond crevé, mais si loin de nos yeux que le ciel nous a semblé absent. Nous nous sommes nourris de la chaleur de ce feu, nous avons dansé, nous avons soufflé sur les braises.

Et puis nous sommes sortis.

Nous avons brûlé nos vêtements brûlé nos armes brûlé nos masques,

brulé nos âmes peut-être

mais nous sommes sortis, purs comme l’enfance,

ou l’impression de l’être,

offerts à tous les vent.

Et nous avons vu le feu partout,

Un incendie brutal et joyeux.

Il ne restait là que des squelettes fragiles.

Le fleuve était sorti de son lit, il avait étendu son silence sur la plaine, miroir sur un ciel sombre,

hérissé des restes de ce que nous nommions notre civilisation.

Tout au fond, à l’est, le ciel se pare d’or.

Cet or gagne nos cœurs.

Nous sommes assis dans cette grande barque de bois, hébétés et éblouis, comme des rois.

Nous glissons sur le fleuve,

ce fleuve qui a porté ton œuvre, tes gestes.

J’aime ce silence et cette solitude.

Nous la partageons.

Pour la première fois, elle n’est plus un exil.

JLK2309019

Qu’il y ait eu une origine,

Qu’il n’y en ait plus,

La conscience de la perte est la même.

Des larmes montent :

à la possibilité de savoir Lascaux, Chauvet

(ou au savoir de la possibilité de Lascaux, Chauvet...),

à la perte de l’idée de ce possible,

à la perte de l’idée d’une source.

Source ou refuge ?

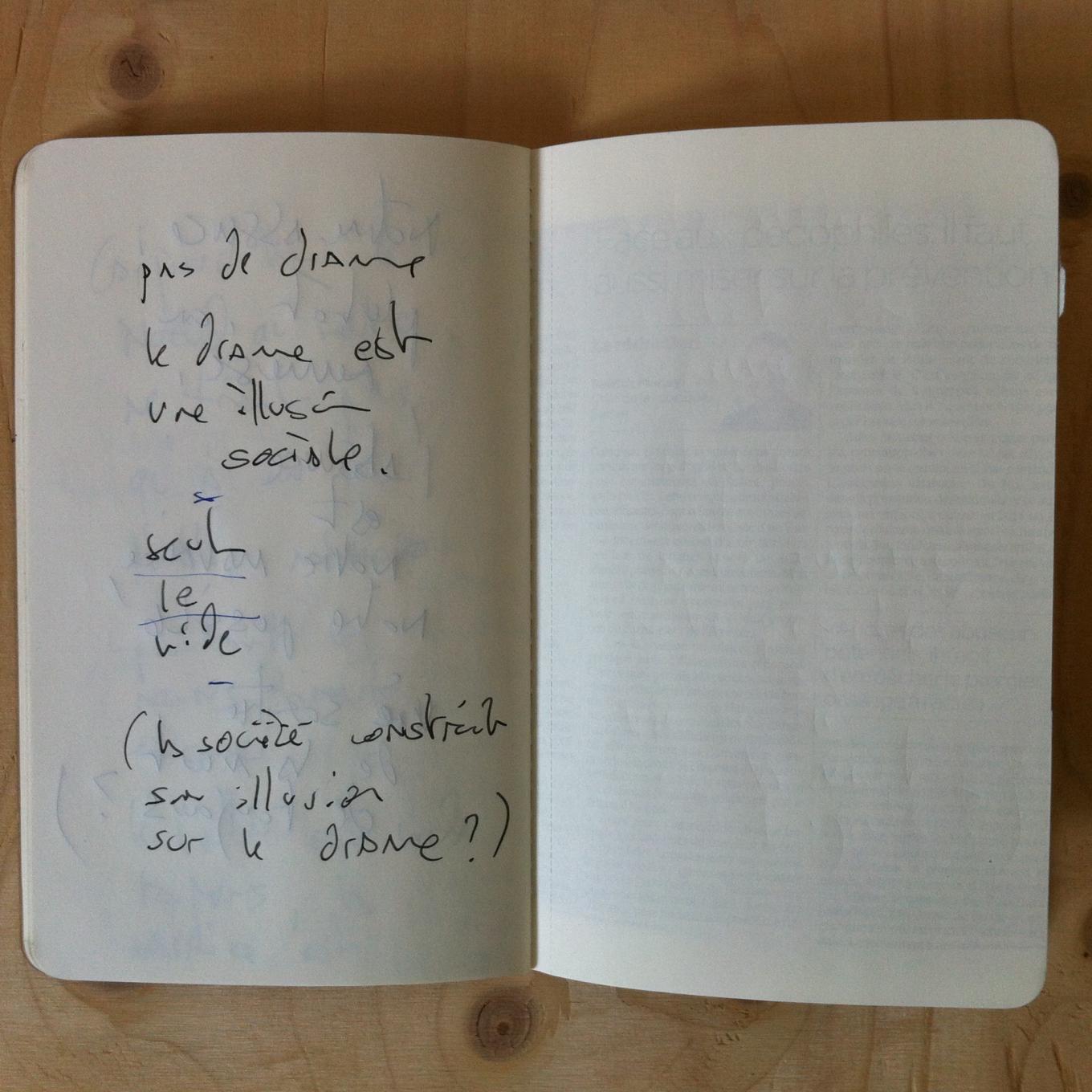

Il n’y a pas.

Il y a moi, ici et maintenant,

et la montagne de déchets nucléaires produits en cinquante ans

...la vanité de l’être...

J’aimerais croire à la stupeur et à la beauté.

Il n’y a que la perte /si il y a la source

Il n’y a qu’inconscience /si il n’y en a pas.

Il y a et il n’y a pas. Bien sûr.

Il y a Lascaux, il y a les déchets nucléaires, il y cette histoire drôle, l’humanité,

dont nous sommes le début et la fin.

Il y a la vie qui se cache à peine derrière la mort.

« Il y a », c’est déjà 2500 ans de philosophie.

Nous devons peut-être nous en prendre un peu à ce « il n’y a pas » (désormais).

Désosser. Non pas se faire mal mais se démembrer :

feuille de betterave – langue de chien – gravier - cheval de Turin – une chenille – un gilet de sauvetage en Sicile – un vers d’Ingeborg Bachmann – des déchets nucléaires – des déchets nucléaires – des déchets nucléaires – la lune ?

Il n’y a pas.

Il y a moi.

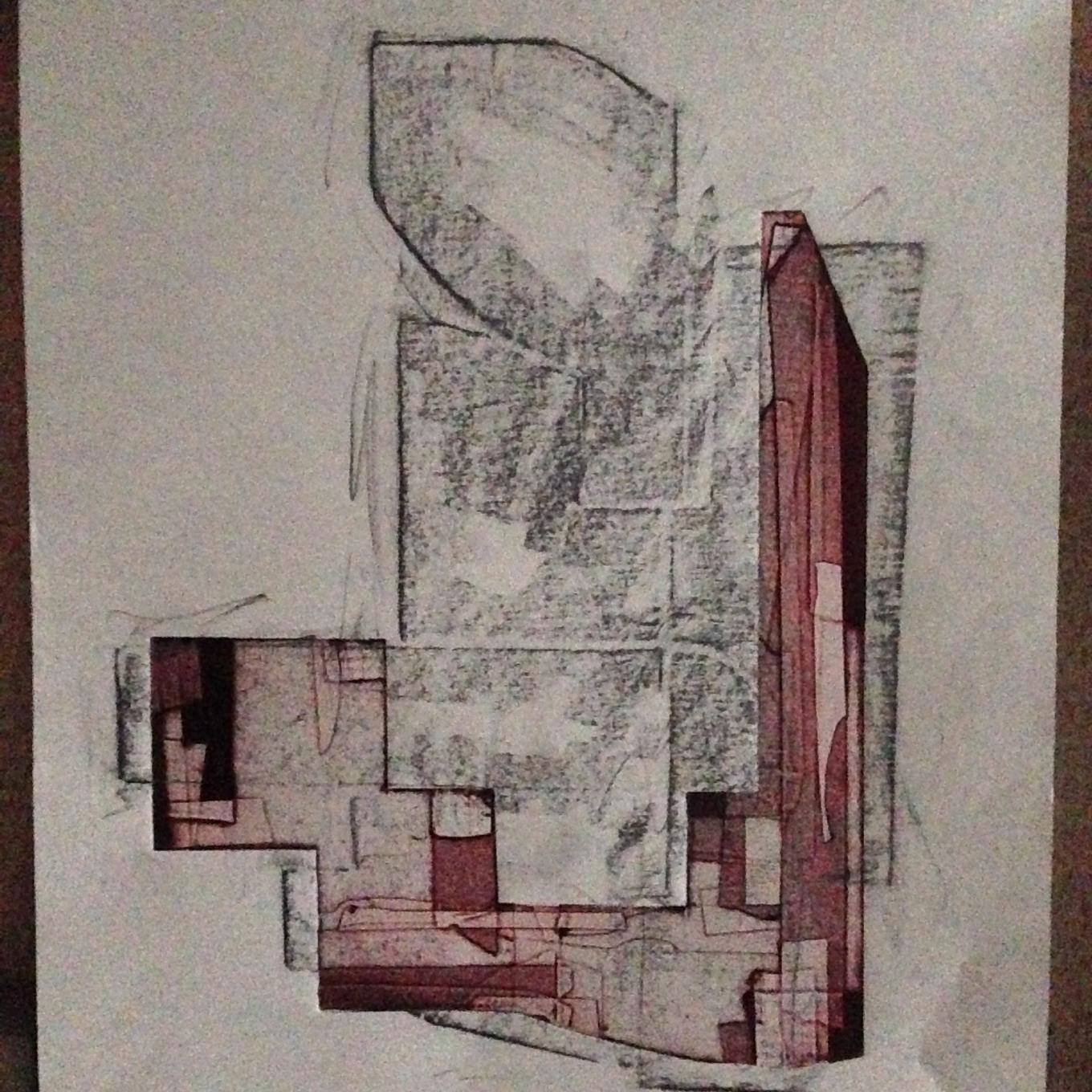

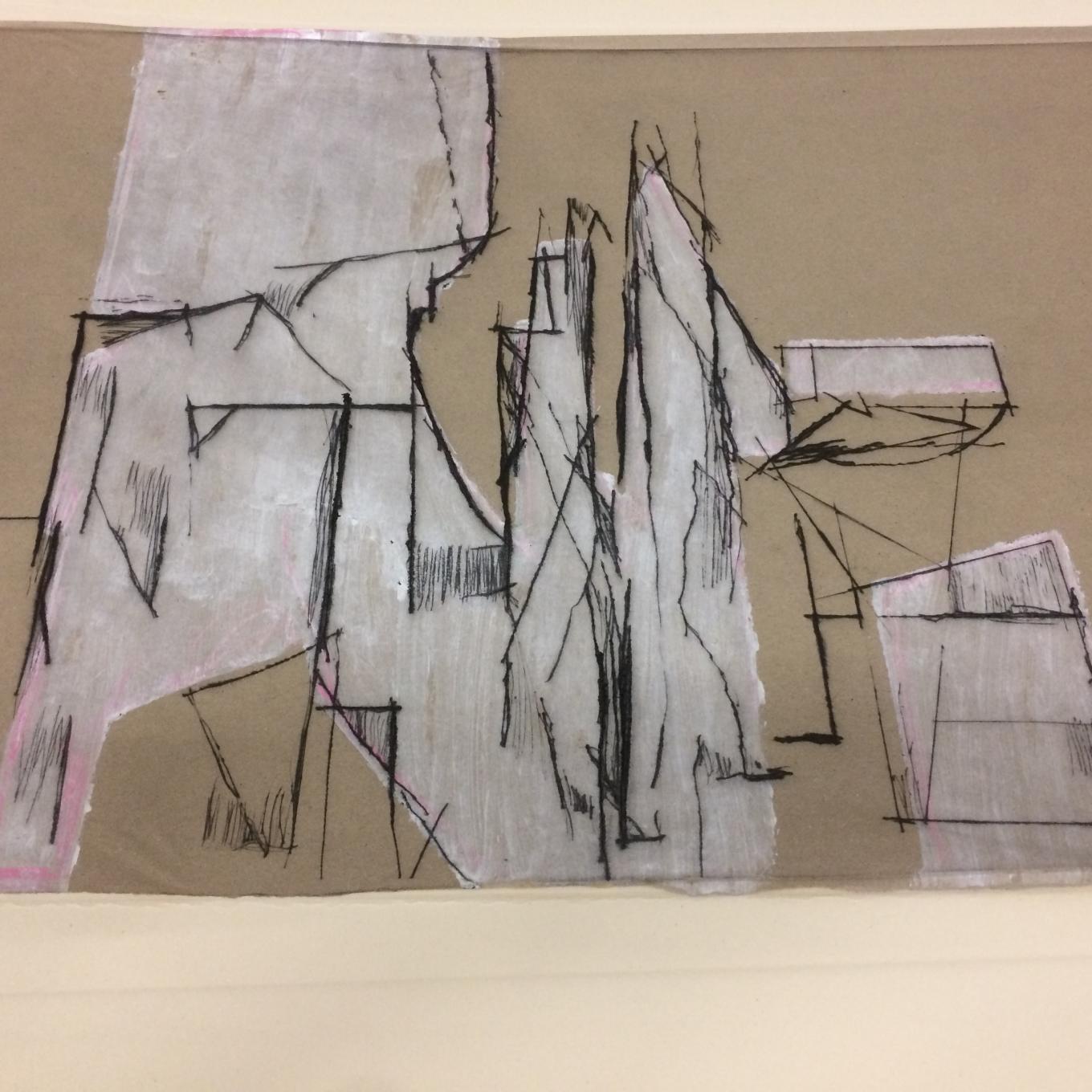

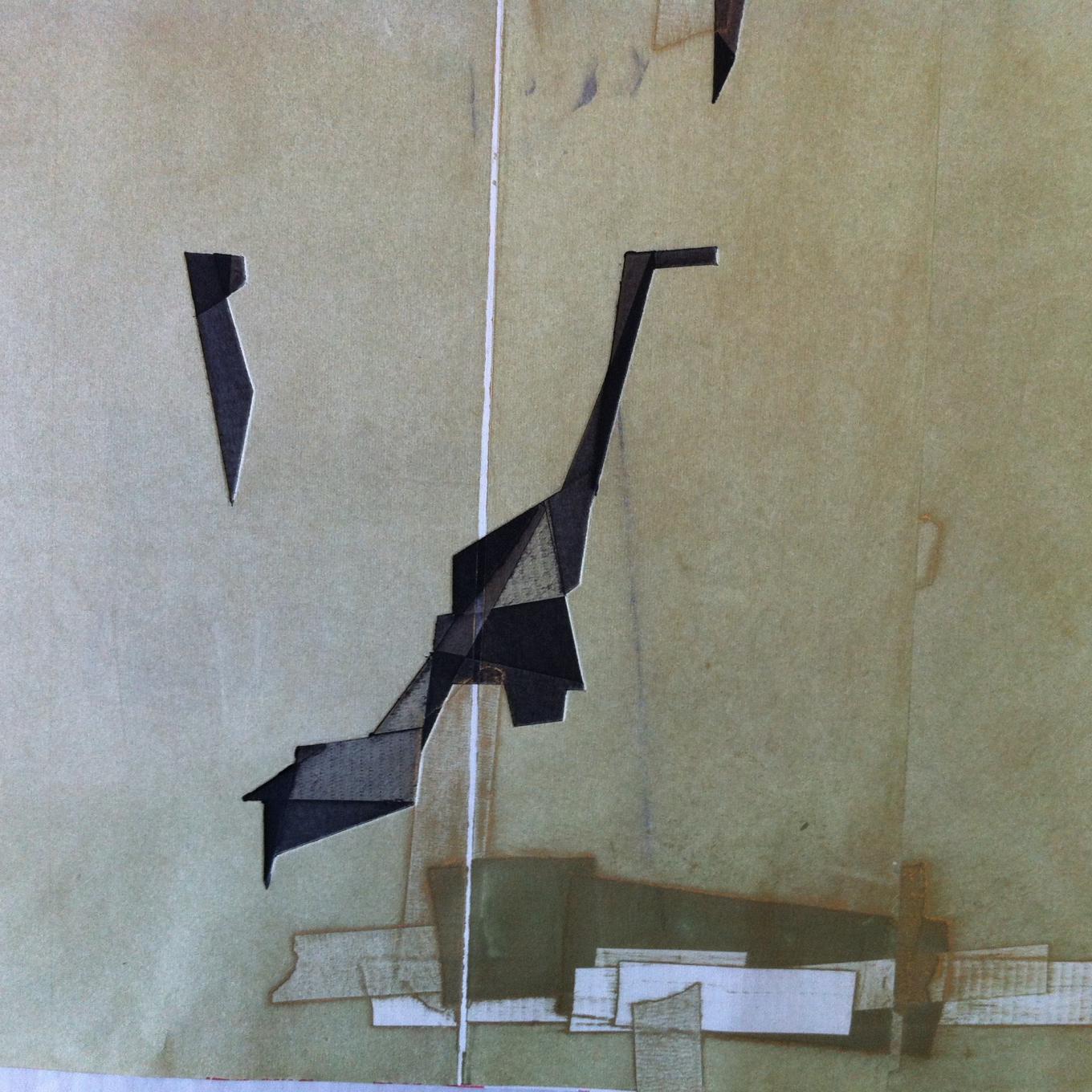

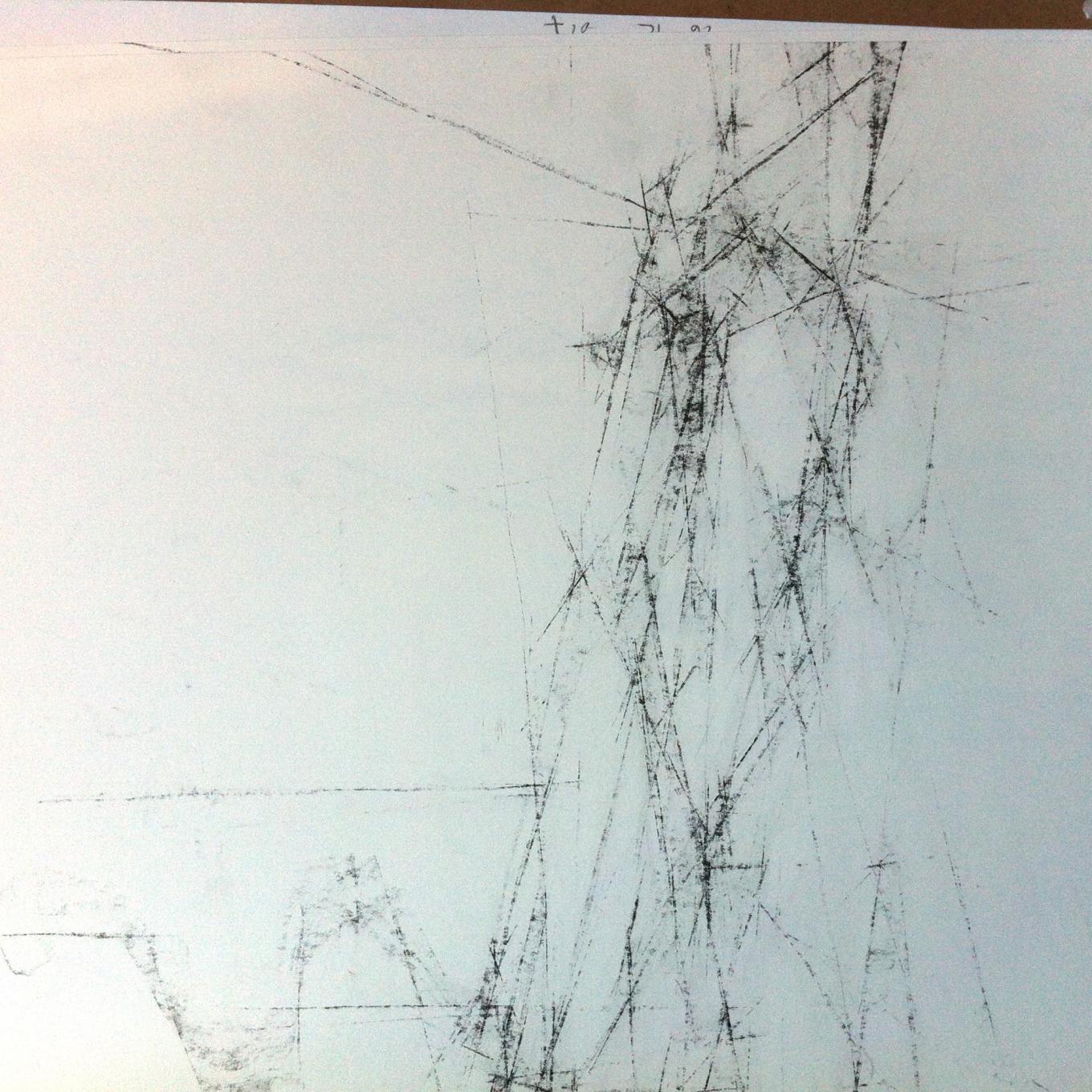

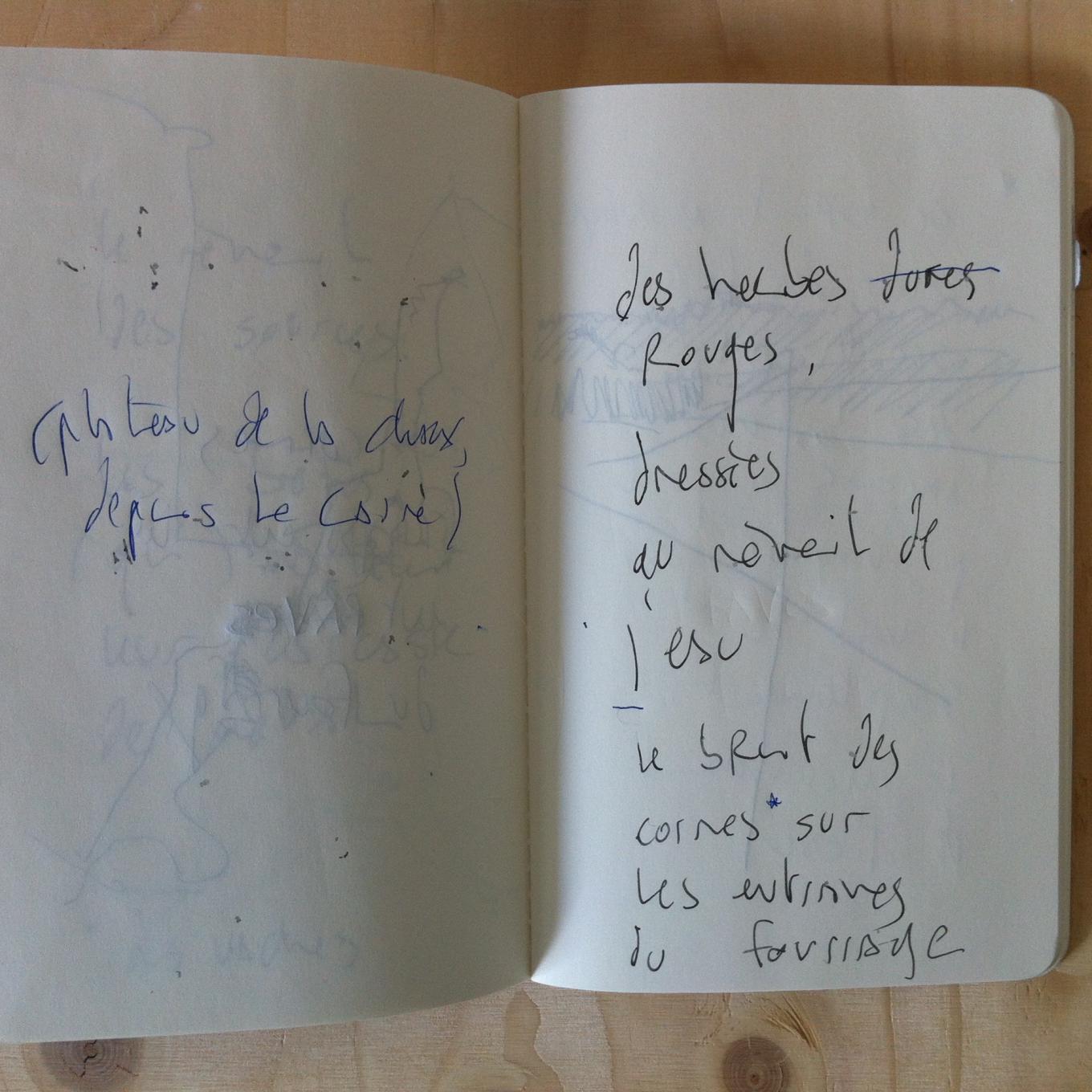

Dessin fatigué, qui ne sait pas ce qu’il cherche. J’espérais avoir la main légère (ou les yeux, ou le souffle, qui sait ?) sur cette souche grise, à peine un morceau d’écorce desséché, d’allure si noble. Le dessin est parti ailleurs, chercher à construire une structure m’emprisonnant dans une forme qui ne se faisait pas. J’aimerais qu’il soit plongé dans une nuit infinie. Il en est très près je crois. Mais comment est ce que je dessin la nuit ? Pas celle qui se voit mais celle qui semble se donner ici ? Qu’est ce que cette nuit ? Un apaisement, la source d’une lumière intérieure profonde ? Plus tard, sur le plateau de La Chaux, le paysage horizontal, le ciel immense, le vent fort, dessinent de vastes courbes tendues qui se répondent. Je « prends note » dans mon carnet, pris dans l’instant du tracé, je m’oublie, j’oublie, je suis exactement absent. Trois croquis, le sac jeté au sol, la boite de crayons ouverte à terre, l’éternité de l’instant m’emporte. Comme une exacte réponse, contrepoint, au dessin du début de l’après-midi.

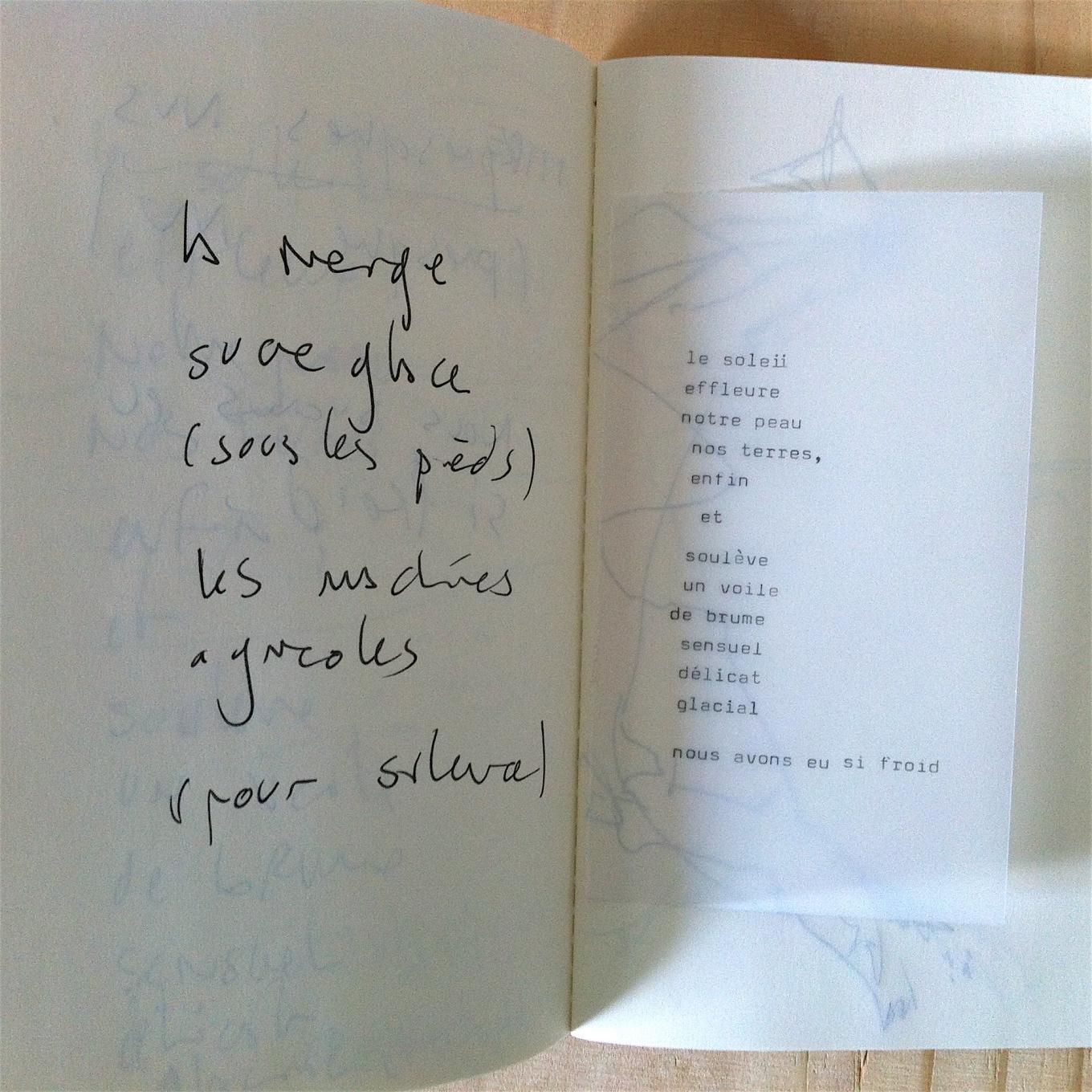

21 juillet 018

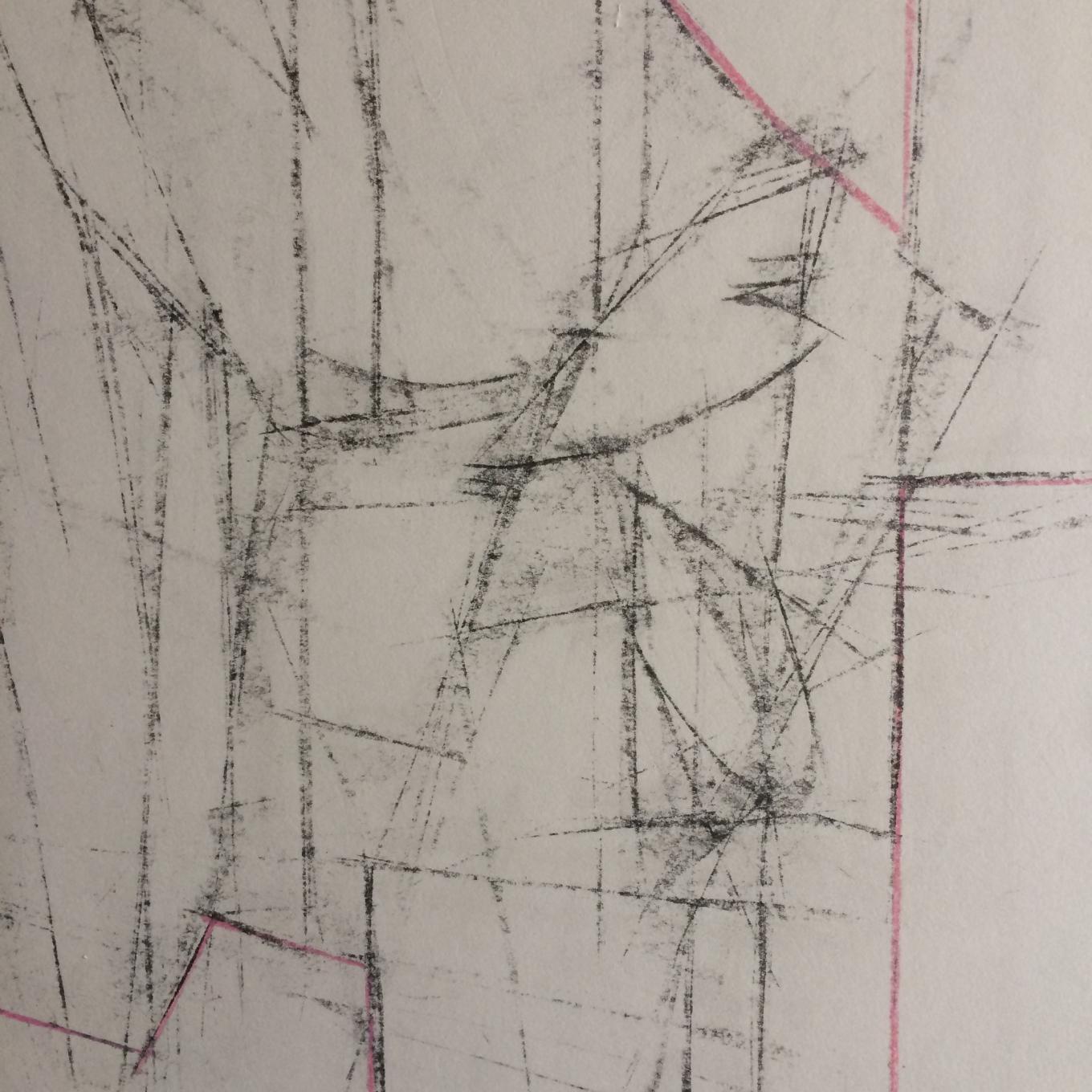

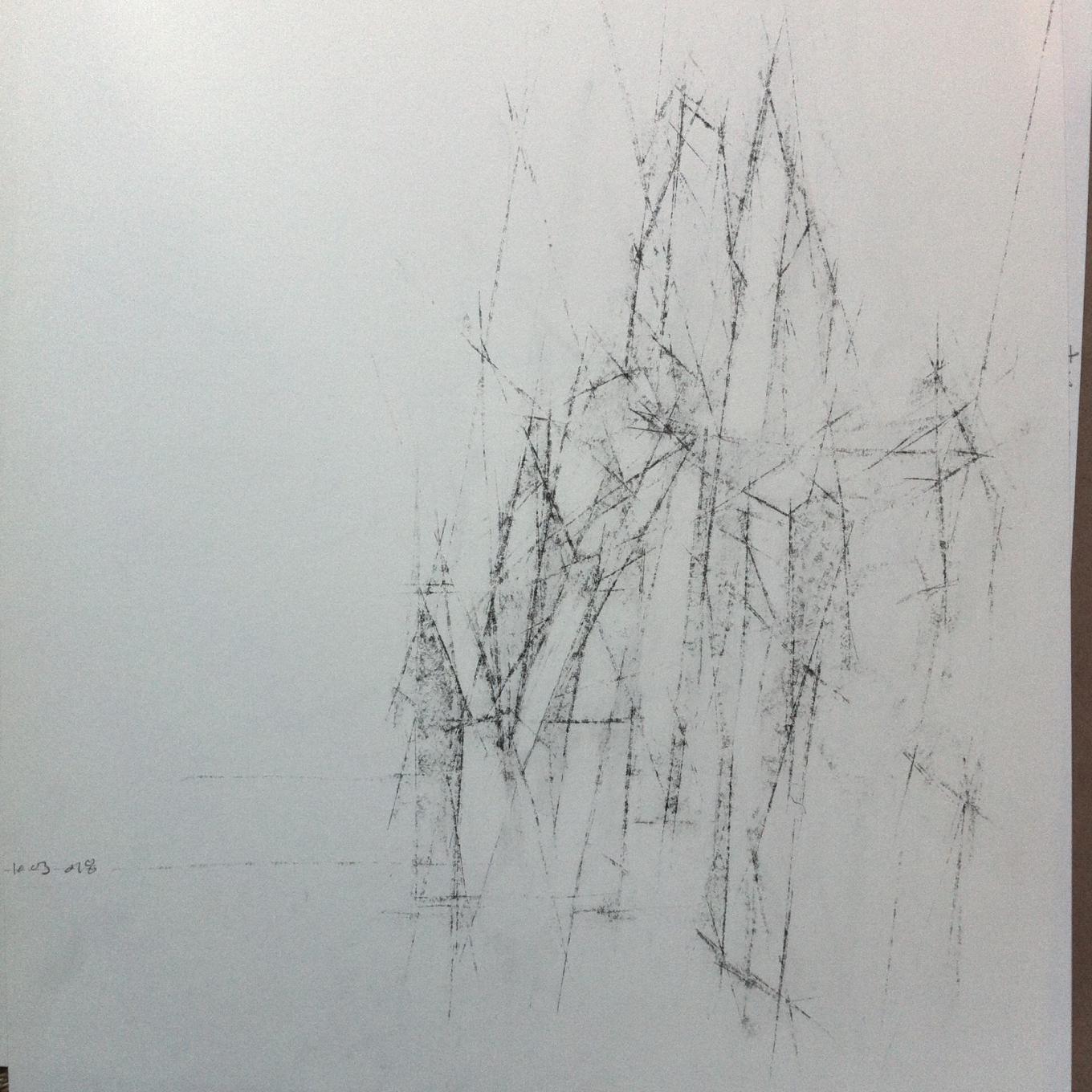

Ecouter le corps. Ecouter les gestes. Lire le paysage comme un cosmos, notre corps –et esprit- étant part égale complète de chaque particule de ce cosmos. Oublier le ciel, la terre, les arbres. Se tenir debout. Absorber le paysage, des traces, parts de soi-même captées-projetées un instant par un ou plusieurs de nos sens (je suis dans le lit de la Loire, du sable partout, et une ligne miroir tendue horizontale qui s’évade sur la droite). Rentrer à l’atelier. Lire le silence de l’atelier. Renverser le cosmos bu (dehors) dans l’espace de l’atelier. Le laisser se répandre, se dissoudre, marquer des accrocs. Ensuite seulement, dans le délaissé des gestes, travailler, attraper cette transformation des sens, de l’âme, la déposer sur une feuille. Parfois la laisser dormir dans le corps. Ne rien faire. Dans l’atelier de Savennières, volets clos, pénombre douce, chargée des derniers mouvements des deux jours passés. Une ou deux choses se donnent, offrent une poursuite. D’autres vont à la poubelle, plates, mortes.

Tout cela, hanté par le miroir noir de l’horizon nucléaire immanent.

Tout cela, le souffle coupé devant l’inéluctable.

Tout cela, et le futur qui n’existe pas.

Tout cela, et le futur qui ne peut plus exister.

S’enfuir dans l’espace entre les atomes.

Disparaitre dans une brèche du Temps Vertical.

Ou rester là. Debout. Traverser le corps du monde.

Etre humain puisqu’il n’y a rien d’autre.

À être.

22 juillet

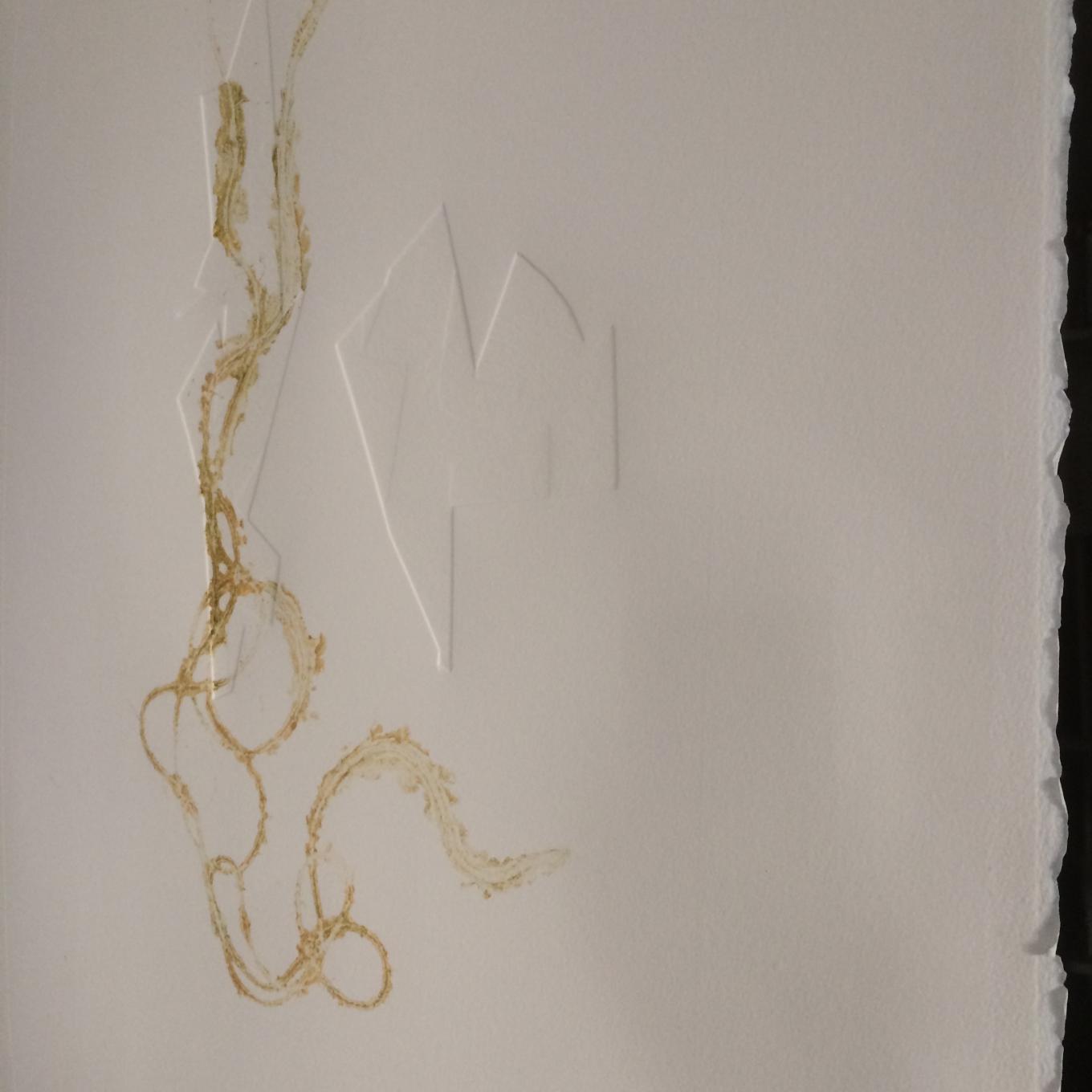

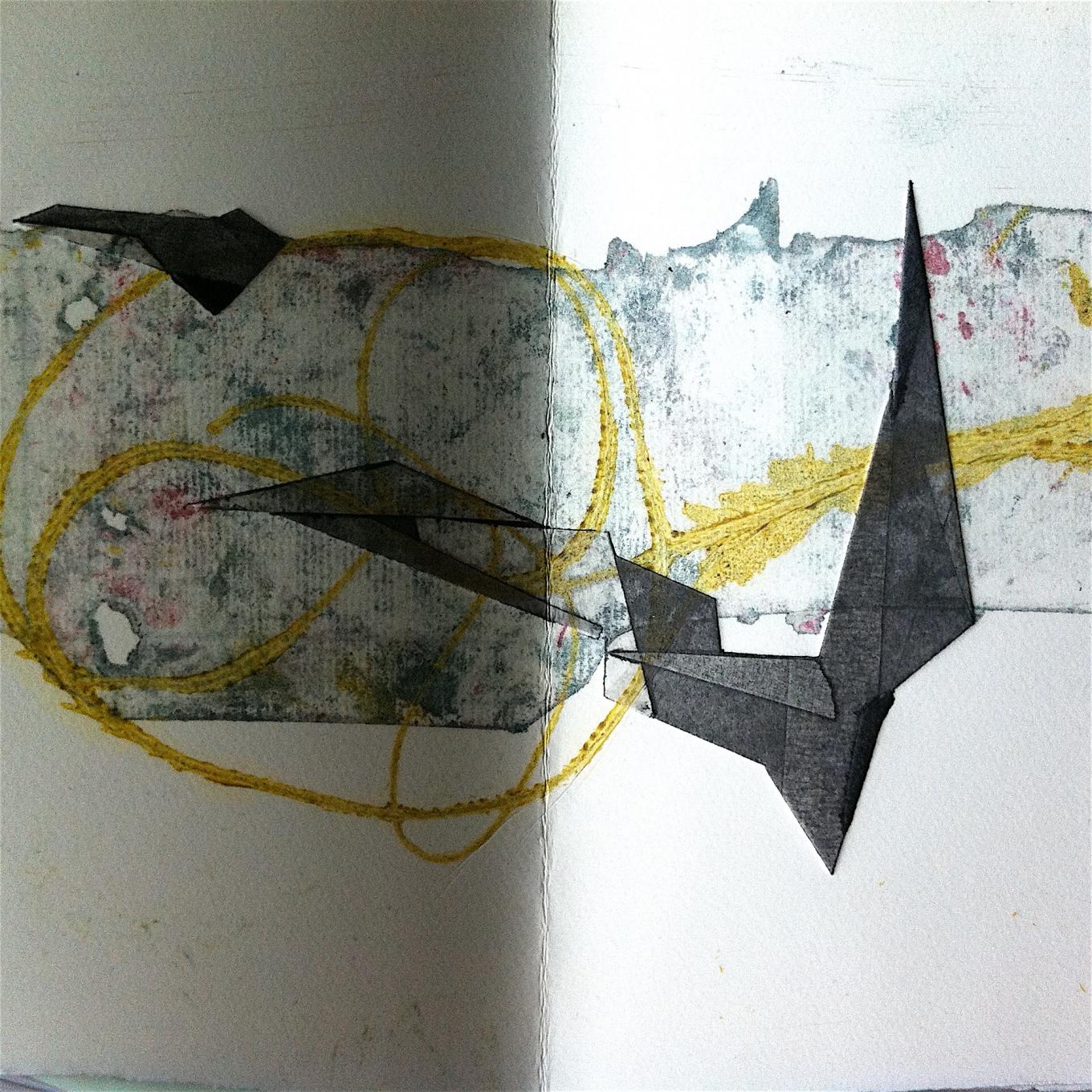

Eglise de Rochefort. Le ballet magnifique de dizaine d’hirondelles, qui ont construit leurs nids dans arrondis des ogives des fenêtres en trèfle de la face latérale. Une espèce d’hypnose béate. Un tracé inconscient (des rondes, des vols courbes d’une lame fine) s’inscrit derrière les yeux, porté par les légères stridences des oiseaux.

Un mur au soleil. Un voile incrusté de cocons précieux.

Des traces magnifiques qui

tournent tournent

enivrent d’un sourire.

Des concentrations furtives de taches noires tendues,

lames de plumes.

Garder cette ivresse pour la journée.

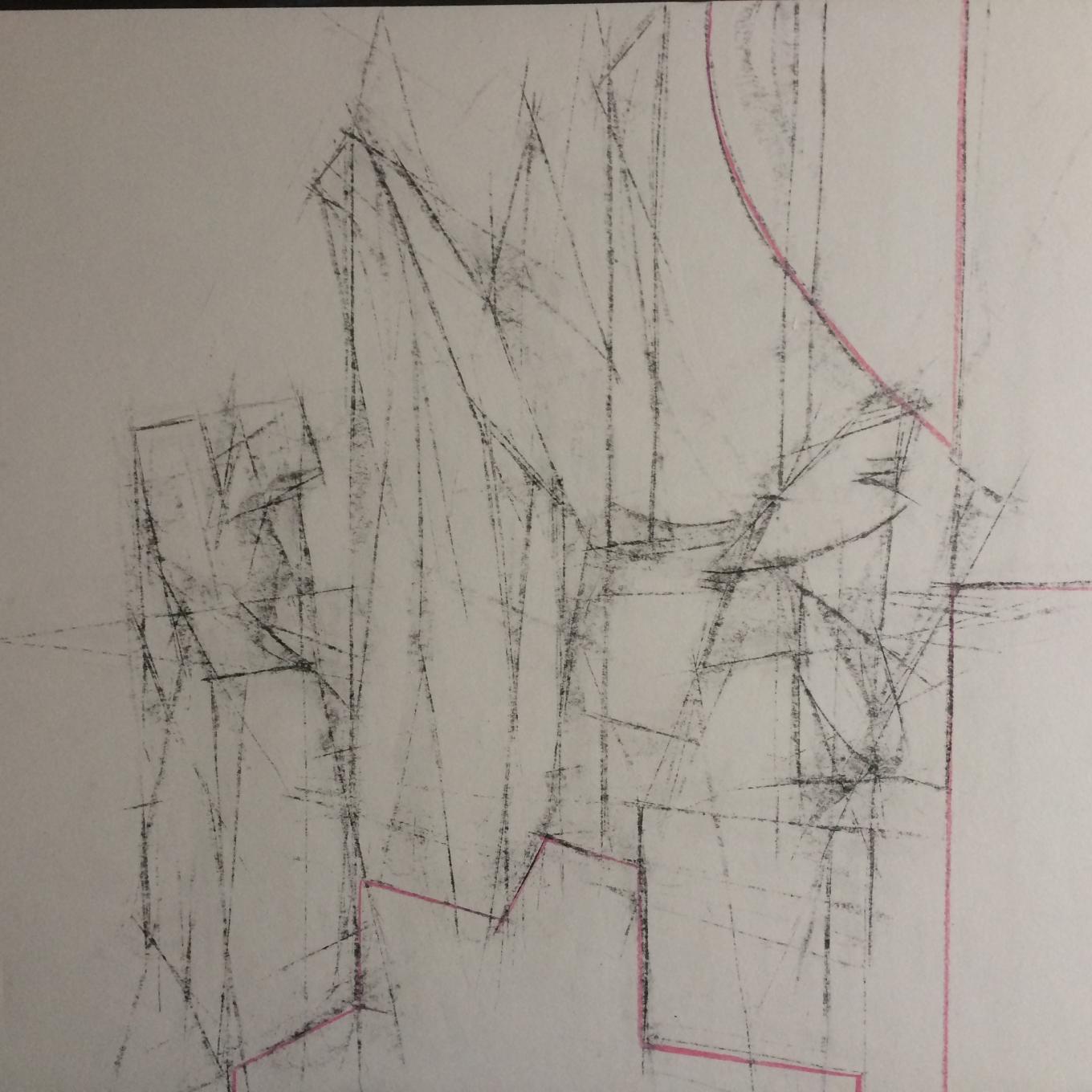

Fin de journée dans la forêt, dessin de forêt. Pris dans la touffeur des troncs du tapis de feuilles rouges. Mon horizon est sans ciel le plus souvent, les cimes sont ailleurs, plus haut. Des éclats de verts de quelques branches basses de jeunes feuillus qui captent le soleil. Mais les couleurs ne sont pas les couleurs. Le vert est bleu le plus souvent, les troncs chantent du rose au bleu. Parfois de longs élancements d’un vert de vignes se présentent. Cette structure, cette stratification verticale de troncs, quelques troncs lourds et beaucoup de tiges fines de feuillus jeunes, disparait rapidement de ma captation. Je suis comme ingéré dans une masse-forêt. Je ressors de cette immersion dans une légère ivresse, la vision troublée encore un peu de l’état d’observation particulier que le dessin « impose ». D’habitude cet état de vision et donc de ralentissement ou d’arrêt du temps est celui de l’atelier, entre quatre murs, dans une atmosphère connue et quasi rituelle. Oui, sortant des sous-bois, après avoir replié ma chaise, remballé mon cartable et mes crayons, j’ai l’impression d’être un explorateur temporel et devoir me régler au temps nouveau que je découvre ainsi. Dont découle ce sentiment d’ivresse légère, de déstabilisation. Vraiment particulier, étrange, mais plutôt agréable. Je dois refaire la netteté. Non pas de la vision, mais de la perception et de mon ancrage dans le temps.

I

être le vide

plus que le plein

proche de l’extase

du disparaitre.

être molécule

être fougère,

vent

soi,

tout.

prolonger ses sens

jusqu’aux satellites

de Jupiter

(le bout de mes doigts comme

les jeunes branches d’un vieil arbre,

bourgeons étirés au ciel…)

II

Qu’est ce que la pensée?

matière diffuse universelle?

elle traverse nos

êtres-filtres;

nous sommes filets

aux mailles variables,

pulsars-cerveaux

qui se tendent et se relâchent

sous l’émoi de ces passages,

de ces prises.

certains de nous

transcendent

ces vents de pensée

et les offrent en traces-poèmes

à d’autres vents.

III

le langage de la meute-loup:

les circuits dans les forêts; territoire;

défécations, marquages,

comme de mots laissés en traces.

hurlements; formes de la meute

et tracés dans la forêt

encore.

une trace-langage à la fois

territoire et mouvement,

aux expressions végétales,

corporelles, fluides,

imperceptibles et sauvages.

Que sait la fougère

de la pensée du loup?

premier trait, JLK

05 03 018

Cher Raymond,

une ligne narrative tente de tresser une continuité

de ces fragments de pensée.

de ressassés,

autour de cette idée:

qu’est ce qui se passe lorsque je « fais » de la gravure?

qu’est ce que ce « faire » englobe?

où commence-t-il?

il est toujours « présent »

quelque part il guette

(de même que je retrouvai cette phrase dans « la présence au monde »:

« l’origine rôde »

—

nous évoquons Hélène Cixous

que nous avons entendue

récemment à la radio,

disjointement.

je ne vous dis pas ce ressenti diffus

de cette écoute:

l’impression qu’Hélène abandonne la partie

(alors même qu’elle présente « défions l’augure »)

qu’elle se déporte de l’action de vivre,

de produire DU chant de vie…

du timbre de sa voix?

de mon écoute, juste à ce moment?

—-

qu’est ce qui se passe (donc dans la gravure)?

qu’est ce que cela ouvre, déploie,

surtout!

repartir avec le trésor de quelques épreuves c’est une chose,

avec tous les sens tendus, en éveil, vers la prochaine chasse,

les prochaines traces,

c’en est une autre!

et c’est bien sûr de cela qu’il est question,

à Lutry,

dans les murs de votre atelier

—

Gilles Deleuze,

le relevé de ses cours,

dans la vitrine de la librairie de La Louve,

de l’envie d’avoir cela proche de soi,

bien mieux qu’une couverture une veste des chaussures chaudes…

—

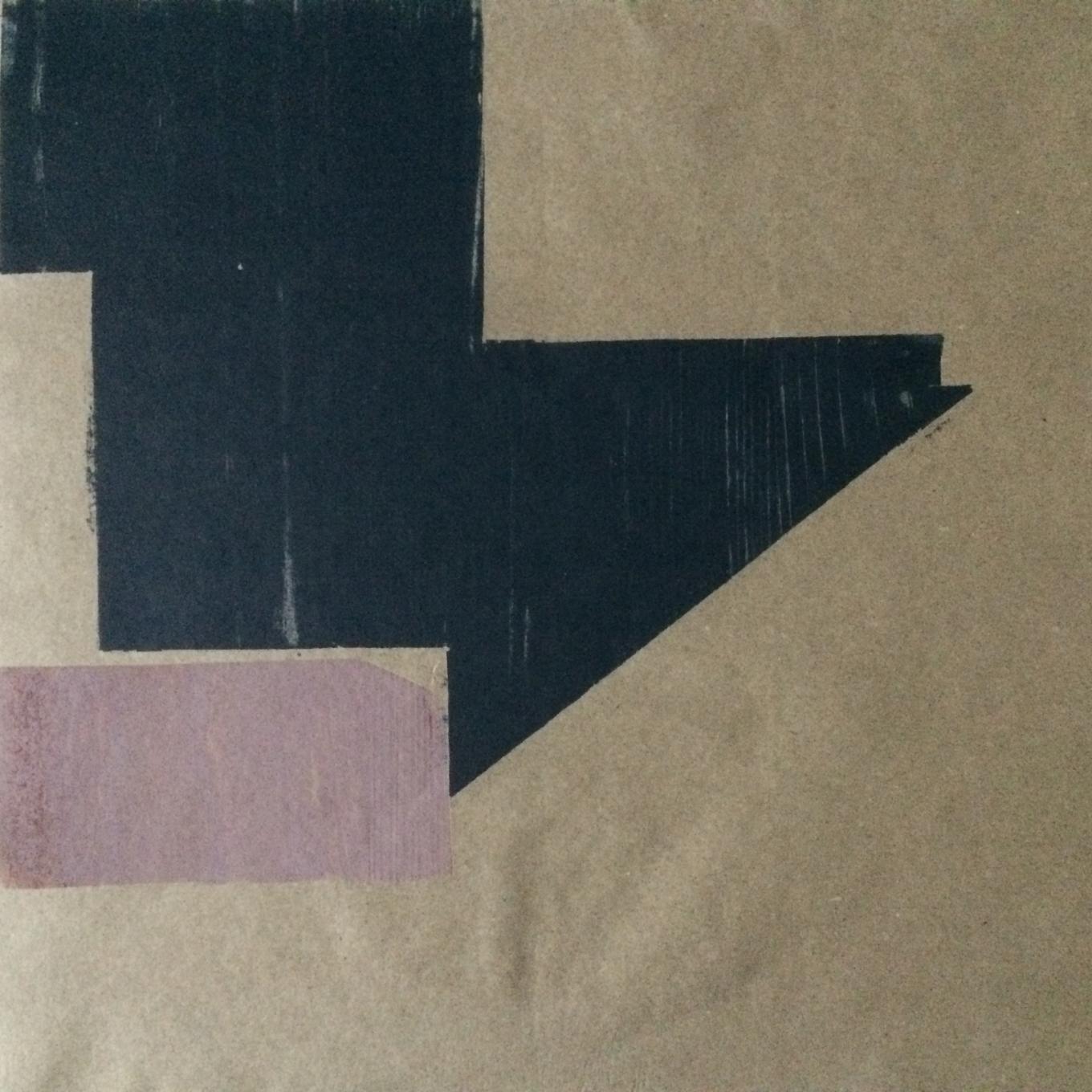

préparer des matrices

…

l’attente

et

la ligne tendue en arc de cette production

à ce moment d’entrer dans vos murs,

laisser respirer ces trucs,

bouts de cartons, plexis, …

les laisser se charger de votre présence

se nourrir de votre regard.

—

une histoire complexe se tresse

de toutes les présences qui traversent votre atelier

(mon) envie de superposer,

de lire les passages

(mon) envie de construire un journal unique,

un peu comme une « main courante »

stratification dense qui n’est contenue que dans votre regard

—

le plaisir de « dévisser la presse »,

remonter le cylindre pour essayer mes bouts de bois:

du possible, une offrande-ouverture encore…

je résiste toujours,

toujours plus

à l’idée du « que faire » de tout cela

peut-être que ça n’est tout simplement pas une question.

vous dire merci

pour « la dissonance originaire »

ce livre, fois sept,

est une des choses au plus proche

de mon action-pensée*

que j’aie faite,

et je vous en dois l’impulsion,

et le partage.

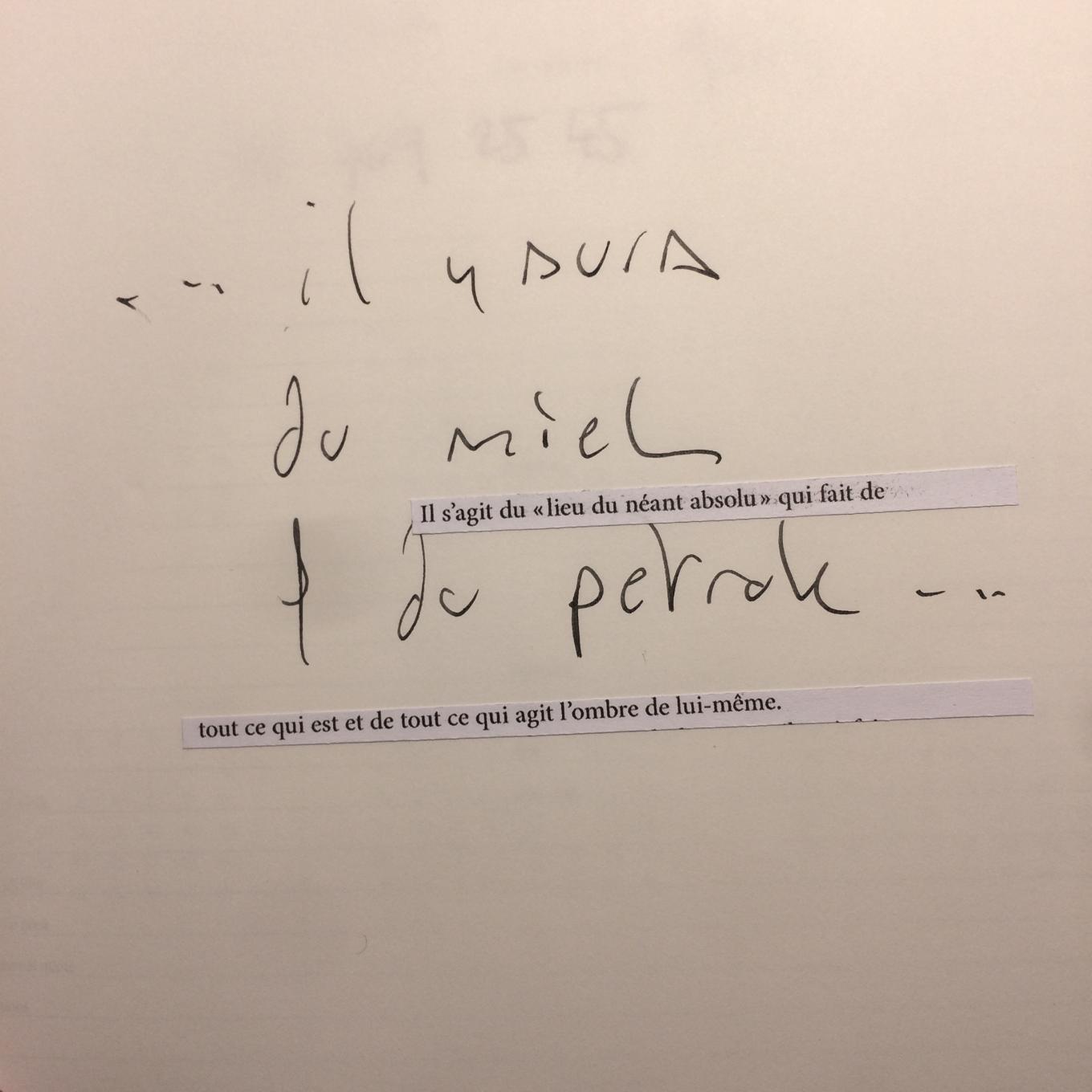

«* poésie trouvée dans le fil de la pensée

captation inconsciente d’un flux, me tenir presque tapi dans l’ombre de moi-même pour voir ce qui se passe lorsque je m’absente, lorsque je relâche le contrôle, lorsque la liberté s’invite, enfin, et ce par quoi elle s’écoule….

l’enveloppe civilisatoire

(une note audio retrouvée sur mon téléphone.)

je consultais un très beau livre sur les églises romanes, et, cette magnifique expression en plan, dans l’espace, qui est une expression de l’esprit, de cette spiritualité haute que l’humanité cherche à atteindre et je me suis fait la réflexion que dans les époques où cette enveloppe civilisatoire existe, l’expression trouve sa forme, puisque elle s’inscrit et elle inscrit en même temps la civilisation qui la porte et qu’elle porte que porte cette spiritualité.

Dans une époque comme la nôtre qui est défaite de toute cette structure, de toute « grammaire civilisatoire » alors le travail est double et complètement mystérieux. Nous devons à la fois inventer une grammaire et poursuivre cette quête, ce dépôt de spiritualité sur le monde, sans savoir quelle forme lui donner. La question de la forme de cette spiritualité… est un enjeu assez radical je crois.

Aujourd’hui, sortie du dessin.

ne rien demander,

tout attendre…

le dessin est le « lieu » de ma présence au monde:

le dessin est un médium d’ouverture au sacré,

il met dans un état de perception, à la fois intense, aigu,

et de vide absolu.

il sort le dessinateur de tout référentiel.

confrontation à soi-même et à la trace sur la feuille blanche.

l’observation éveille une lumière intérieure,

qui fait dire à certains que tout dessin est un autoportrait.

d’autres parlent de sismographe.

je pense être dans un état de dépassement de la conscience de soi,

de m’ouvrir au passage de ce qui vient:

l’oeil, la main, l’esprit, le monde.

cet état, cette « disponibilité », est le lieu de ma présence au monde.

je retrouve cette note audio,

que j’avais introduite comme étant une « réponse » à un courrier reçu de Jean-François.

je crois qu’il est impossible, sinon présomptueux,

d’aller chercher à construire une grammaire, un quelque chose qui soit empreinte à venir.

il n’y a pas d’autre chemin que pour soi.

trouver son propre chant intérieur.

le laisser couler, résonner, sans chercher de lieu.

ce que j’appelais enveloppe civilisatoire est quelque chose comme le lieu d’un possible collectif, d’un vivre ensemble. je crois que ce vivre ensemble est nécessairement nourri de poésie, de transe, de ce qui porte l’être humain à son dépassement, donc à soi, la spiritualité, le sacré (il est probable que l’ouverture nocturne dans le rêve soit un des lieux de la survie de notre espèce, mais la vie de l’espèce se situe dans la conscience du sacré qui habite l’être, d’un quelque chose d’intangible, un tremblement intérieur, qui peut se partager*).

je crois que ce vivre ensemble aujourd’hui est absolument corrompu, sinon anéanti, par l’argent, le pouvoir, le mensonge, la méchanceté, attributs de l’homme occidental contemporain.

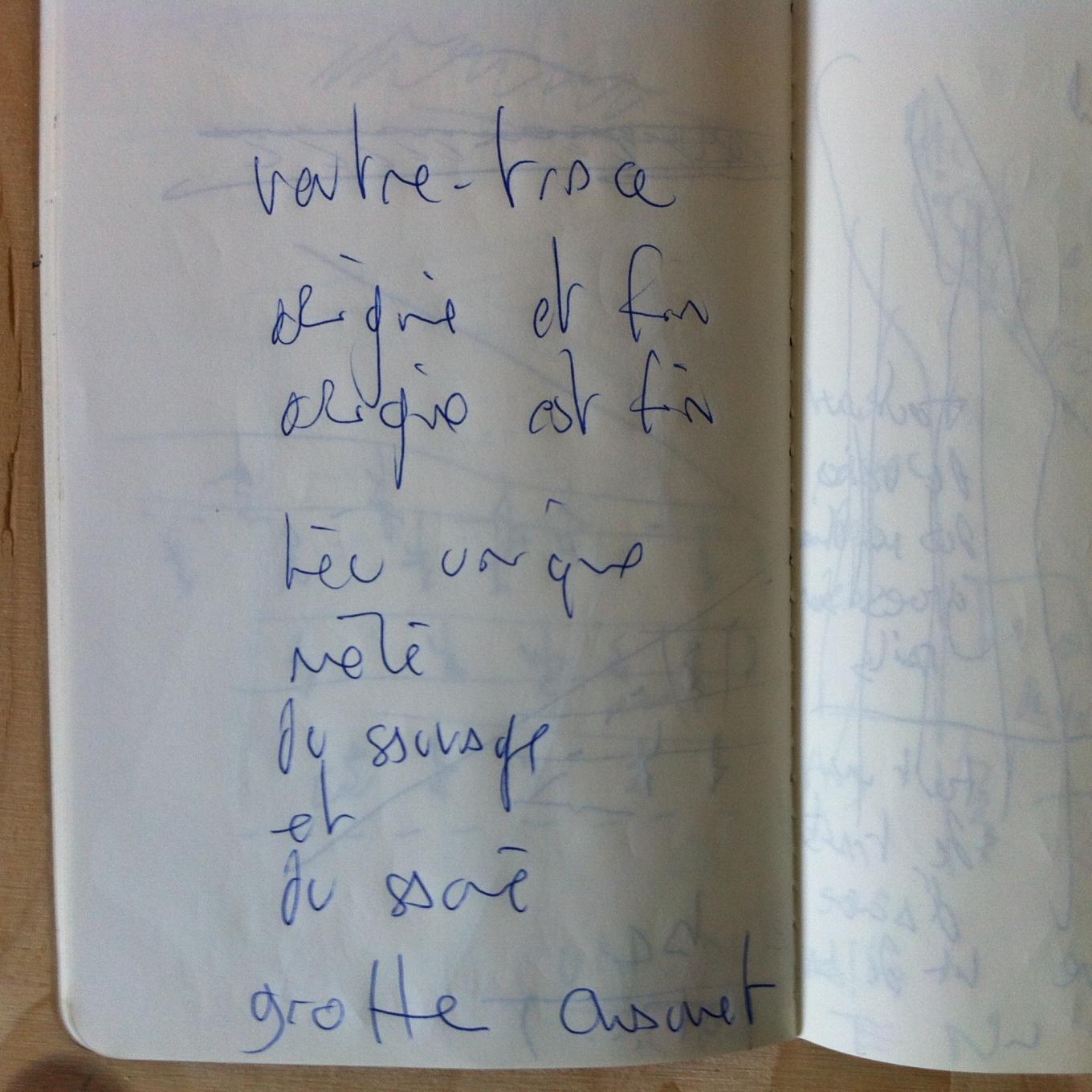

penser à Lascaux, ventre-caverne, nuit première, tracés-pulsions jamais dépassés. déporter cette origine.

* dépasser les fictions juives, chrétiennes, musulmanes, qui rassurent d’une figure divine ce lieu de l’être à son dépassement. accueillir le vide de ce dépassement.

Il nous faut dire à chaque fois les mots

du quotidien ; inventer le nom de

chaque geste des jours chaque jour.

(à chaque fois : tracer, comme une première fois, puisque chaque présent est unique ; ne jamais : représenter l’autre est comme moi : toujours présent toujours neuf)

jamais de carte, seul des tracés, superposés, brouillés. Poésie sauvage des

traces des jours des présences qui aussitôt sont les marques de nos absences

poésie

contre

pouvoir

poésie

contre

usage du langage

comme instrument

de pouvoir